Remedios contra el matlazáhuatl de 1737

La epidemia de matlazáhuatl de 1737 devastó la Nueva España, dejando decenas de miles de muertos. El miedo y la desesperanza impulsaron remedios improvisados, hospitales temporales y fervor religioso. Como en toda epidemia, se trastocó el orden de la vida cotidiana. El diario de Ignacio Rodríguez Navarijo ofrece una mirada a este duro tiempo.

Remedios contra el matlazáhuatl de 1737

Diario de Ignacio Rodríguez Navarijo, 12 de marzo de 1737

“Viernes de Dolores 12 de marzo. Amaneció muerto el chantre doctor don Pedro Ramírez del mal de la epidemia que llaman matlasagua.” Ésta fue la primera y única vez que, en su diario, Ignacio Rodríguez Navarijo refirió con este nombre a la durísima epidemia que azotó a todo el reino de la Nueva España en 1737. También fue la primera vez que dio el nombre concreto de una sus víctimas, luego de poco más de dos meses de ir anotando sus avances en el valle de México. Es probable que fuera hasta la partida del chantre que este clérigo y doctor de la Universidad de México sintiera la muerte tan cerca. La epidemia estaba alcanzando su clímax, al menos, en la ciudad de México. “…ya no hay quien quiera ir a confesar, ni quieren los carroceros alquilar forlones (coches) para pasar los cuerpos a la iglesia donde se han de enterrar, ni los indios quieren cargarlos.”

La primera noticia de la epidemia la dio, sin embargo, en el mes de diciembre del año anterior: “una gran peste entre los indios, que se mueren a montones, pues juntos entierran en el cementerio de la catedral cada día ocho o nueve o diez”. Para el mes de enero la siguió identificando como una enfermedad que acechaba los alrededores de la ciudad de México y a la población indígena: “el pueblo de Santiago (Tlatelolco) se ha asolado, y hacia Jamaica y otro hacia Coyoacán y el de Tepepan, de tal suerte que no hay quien se atreva a sacar los petates ni otra cosa, ni cargar a los muertos, del horror que tienen de que se sigue la orfandad de muchos indiezuelos”. Los hospitales de la ciudad se comenzaron a llenar de muerte ese mismo mes: “en San Juan de Dios el día que menos mueren [son] 19 y ha prendido en los padres, como en el Hospital Real”. El matlazáhuatl comenzó a afectar a toda la población.

Como en la reciente pandemia por Covid-19, la propagación de la enfermedad trastocó toda la vida cotidiana y hubo que improvisar todo tipo de medidas y organizaciones de emergencia. En ese entonces, por ejemplo, se amplió la capacidad de algunos hospitales existentes y, de acuerdo al diario de Rodríguez Navarijo, se crearon al menos otros cinco hospitales temporales en la ciudad de México, a iniciativa tanto de las autoridades religiosas, como civiles y privados, como es el caso del notable cirujano, Vicente Rebeque, que convirtió su casa por el rumbo de la parroquia de Santa Catarina Mártir en una de estas instalaciones. Además, se repartió limosna, empezando por el virrey mismo, que la distribuyó a través de las órdenes religiosas: “se está ejercitando mucho la caridad”. Se multiplicaron las procesiones, novenarios y traslaciones de imágenes. La ciudad de México, y el reino en general, acudió a todo su arsenal de posibles intercesores divinos.

Y también como en nuestro tiempo, la desesperanza llevaba a apostarle con fe a antídotos prodigiosos. El diarista, por ejemplo, menciona del “milagro de un pozo de agua que hierve hacia Mixcoac, con que dicen que sanaron, por haber ido el día cuatro (de enero) unos indios. En su busca acude muchísima gente, pero pinta en fábula”. No era extraño, en este tiempo, la creencia en pozos de aguas milagrosas.

Para marzo, dice: “prosigue la epidemia en tanto grado, que en San Lázaro hay días entierran 40 y 50 y que hacen solo de la catedral 90 estaciones en un día”. “Mueren curas, médicos y otros ministros porque se les pega.” Y con la mortandad, vino el miedo y la prevención a la infección con lo que en 2020 llamamos “distanciamiento social”. Dice Rodríguez Navarijo: “los dolientes buscan la iglesia donde enterrar a sus parientes, porque en la catedral no quieren por no apestar; y así están algunas iglesias, que no se puede entrar, como en Jesús Nazareno, el Colegio de Niñas, Hospital Real, capilla de los indios de San Francisco y Santo Domingo; y cuesta trabajo hallar sepultura”.

No hay una total certeza sobre la enfermedad que fue el matlazáhuatl. Como consigna la historiadora América Molina en su investigación sobre esta epidemia, a lo largo de los últimos siglos se han dado diferentes hipótesis y posiciones al respecto. Molina considera que por los síntomas (escalofríos, fiebres, dolor de cabeza y erupciones en la piel, entre otros) y, por las características de la propagación, es posible que sea algo cercano a la peste y al tifo exantemático, ambas enfermedades de origen bacteriano.

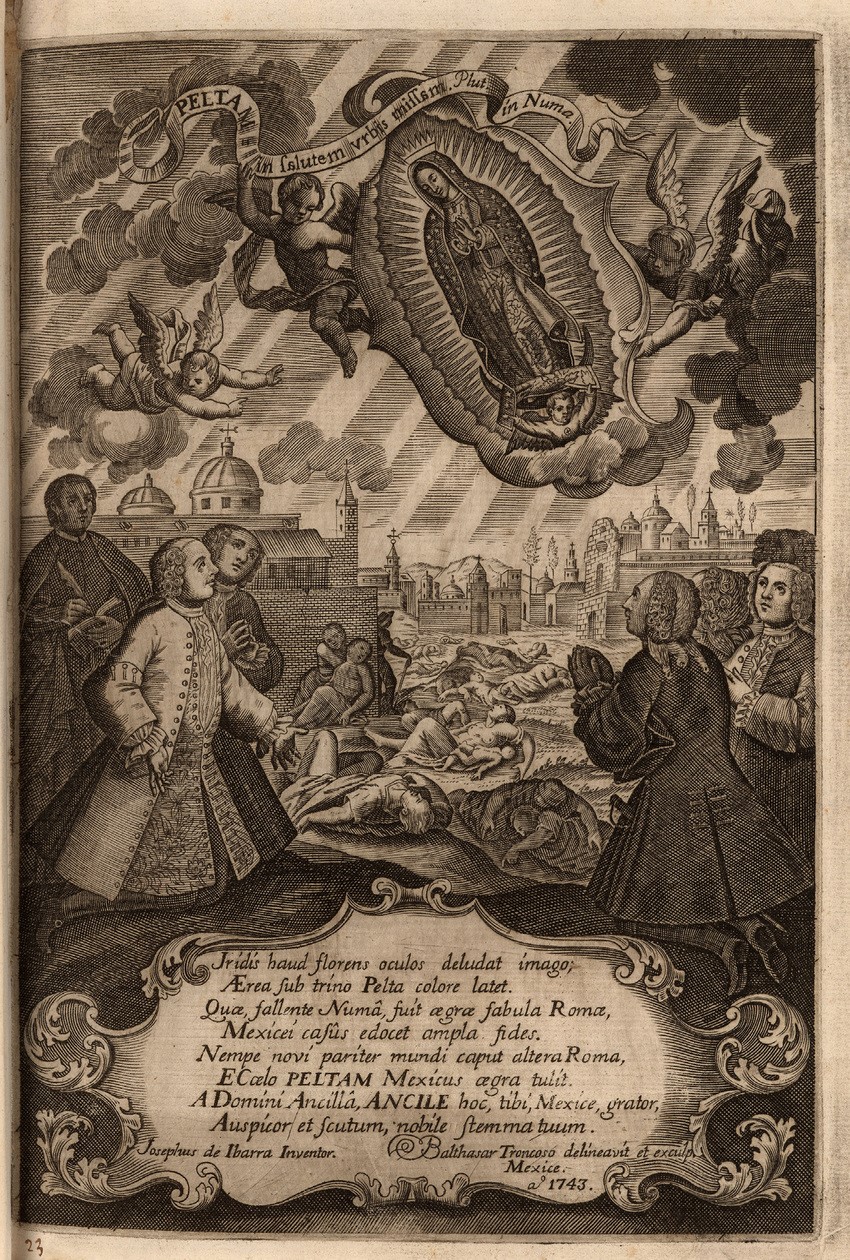

En cualquier caso, el diario de Rodríguez Navarijo ofrece una perspectiva adicional de la epidemia a uno de los testimonios más valiosos y completos del siglo XVIII: el famoso Escudo de armas de Cayetano de Cabrera y Quintero, publicado en 1746. Llama la atención que mientras que el corazón de este libro es la milagrosa intervención y juramento que se hizo a la Virgen de Guadalupe como protectora de la ciudad de México y la Nueva España, en el diario de don Ignacio apenas lleva una rápida mención a esto: “Abril 27. Hizo la ciudad en manos del señor arzobispo virrey el juramento de patrona a Nuestra Señora de Guadalupe y repicaron en todas las iglesias, fue sábado”. Incluso en el mismo párrafo comenta una procesión del afamado Cristo del convento de Santa Teresa la Antigua como recurso para aplacar la epidemia. No hay más menciones a la Virgen de Guadalupe salvo otro par apenas para dar alguna actualización de los preparativos para su fiesta como patrona. En cambio, el diario es prolífico en la mención de cómo se rogó por la intercesión de otros santos e imágenes a través de procesiones y novenarios.

En la ciudad de México y, de acuerdo con el testimonio de Rodríguez Navarijo, la epidemia empezó a ceder al mayo siguiente, asociado al inicio de la lluvia. Según la creencia de la época, eran los vapores o miasmas producidos por la corrupción de la materia y por las aguas estancadas lo que transmitía las enfermedades, y se pensaba que las lluvias ayudaban a su “evacuación”. Mientras que para Cabrera y Quintero estas precipitaciones fueron traídas por la Virgen de Guadalupe, el diarista no establece relación alguna. Incluso menciona que “desde hoy [9 de mayo] ha continuado el agua, con que parece que va cesando la epidemia”, pero a propósito del regreso del Cristo de Santa Teresa a su capilla. Para junio, dice: “prosigue la epidemia en españoles, mulatos, no tanto ya en los indios”. En 13 de julio el hospital de Vicente Rebeque fue cerrado: “prosigue la epidemia, aunque ya no tantos”. No vuelve a mencionarla en el resto de su diario.

No hay una estimación confiable de los muertos por la epidemia. De acuerdo a las aproximaciones que ha realizado América Molina a través de distintas fuentes, en la ciudad de México habrán sido más de 40 mil, sin contar casi 6 mil de Coyoacán. Entre Cholula y Puebla fueron más de 25 mil. La epidemia cobró por lo menos unas 160 mil vidas -probablemente fueron muchas más- sobre todo en la región central del país: Querétaro, Guanajuato, lo que hoy son el Estado de México e Hidalgo. Fue de costa a costa; llegó tan al sur como Oaxaca y se registraron muertes hasta Durango. Sin embargo, continuaron algunas oleadas en los años siguientes y Molina, retomando a Peter Gerhard, dice que la epidemia parece haber llegado tan tardíamente como 1742-1744 a un lugar tan distante como Baja California. Después de las epidemias del siglo XVI, ésta fue una de las más mortíferas que ocurrieron en estas tierras hasta la llegada del cólera en el siglo XIX.