Los gigantes quinametzin en el gran desagüe

Las obras del Gran Desagüe ocurrieron en medio de una explotación descarnada de la población indígena del Valle de México y que cobró muchas de sus vidas. Durante las excavaciones, aparecieron los huesos de los gigantes que habitaron la tierra y que, según la leyenda de los soles, también habrían sido aniquilados.

LOS GIGANTES QUINAMETZIN EN EL GRAN DESAGÜE

Diario de Chimalpahin, febrero de 1608

“Al final del mes de febrero de 1608, fueron llamados todos los macehuales vecinos de los alrededores, por disposición del virrey, para que fueran a Huehuetocan y a Citlaltepec; allá fueron a prestar servicio para hacer el canal, para excavar, abrir, cortar por en medio y horadar el cerro.” Esto escribe Chimalpahin en su diario desde la ermita de San Antonio Abad al entonces sur de la ciudad de México. Se refiere a la primera fase de las obras del gran desagüe de las Valle de México que comenzaron a inicios del siglo XVII y que, desde entonces, ha determinado la relación de los habitantes de la cuenca con sus lagos hasta hoy: expulsar el agua; drenarla al siguiente valle al norte.

Chimalpahin fue registrando en su diario algunas actualizaciones sobre la obra desarrollada entre 1607 y 1608, en la que el virrey Luis de Velasco optó por un proyecto, entre otros siete, del cosmógrafo Enrico Martínez. Se trataba de abrir un túnel al norte del Valle de México, entre Huehuetoca y el actual pueblo de San Juan Zitlaltepec, a las orillas del lago Zumpango, y de ahí conducir el agua al norte, hacia Nochistongo, en el actual estado de Hidalgo. La obra contemplaba, además, un sistema de canales para ir conduciendo el agua del valle hacia las lagunas del norte y así conectarlas al desagüe. Y se hizo a gran velocidad. En marzo de 1608, dice Chimalpahin: “se tardaron en la obra, desde que se comenzó a excavar y partir el cerro hasta que se terminó y abrió el canal, 9 meses y 19 días. Como arriba se dijo, todos los habitantes de los alrededores estuvieron trabajando mientras duró la obra, pero los mexicas no fueron a prestar servicio con los demás, porque tuvieron que trabajar en México.”

La historiadora Vera Candiani, en su investigación sobre el Gran Desagüe, señala que en estos meses se empleó una fuerza de 60 mil hombres indígenas y de más de 1,500 mujeres, también indígenas. Es probablemente la obra de infraestructura más grande y costosa hecha en toda la historia de Nueva España. Es por esto que Chimalpahin no podría permanecer ajeno a esta enorme movilización de todo su entorno social y geográfico que involucró, como él dice, a “todos los macehuales vecinos”. Además, su rumbo, el de San Antonio Abad, había ya experimentado en 1604 una obra de reacondicionamiento de la calzada México-Iztapalapa que existía desde tiempos prehispánicos. Sin embargo, mientras que en ese entonces el paradigma que guiaba las obras de infraestructura era el de contener y administrar el agua, el de ahora, en el que la población indígena participaría solo en su construcción, pero ya no en su diseño y ni siquiera consulta, era simplemente expulsarla.

Al transformar la dinámica hídrica del Valle de México, el impacto para quienes vivían de ella a través de la inundación anual de chinampas, sería total. Es decir, la afectada sería la población indígena del valle; la misma que, con sus manos, piernas y espaldas, fue llevada a modificarla. Por eso el testimonio de Chimalpahin resulta tan importante, pues en sus páginas tenemos la experiencia no solo de los perjudicados, sino también de aquellos que lo construyeron bajo una presión enorme a costa, incluso, de sus vidas. Dice Chimalpahin, ese mismo febrero de 1608: “allá murieron muchos macehuales, y otros enfermaron, de los pobladores que fueron a prestar servicio durante los dos meses de enero y febrero y otros más. Solo los amaquemecas [de Amecameca] no fueron a trabajar con los demás, porque su tarea consistía en sacar morillos del monte.”

El testimonio de la mortandad y enfermedad nos da una idea sobre las descarnadas condiciones de explotación a la que fueron sometidos para este proyecto crucial en la historia del Valle de México. Y la mención de los habitantes de Amecameca preparando morillos (es decir, los troncos de madera preparados para la construcción), nos da otra pista de la escala de los recursos tanto naturales y humanos que fueron empleados en esta obra. Sobre esto mismo y, para el mes anterior, por ejemplo, Chimalpahin reporta que: “desde el principio de enero y durante todo el mes, los chalcas estuvieron trayendo morillos a México.”

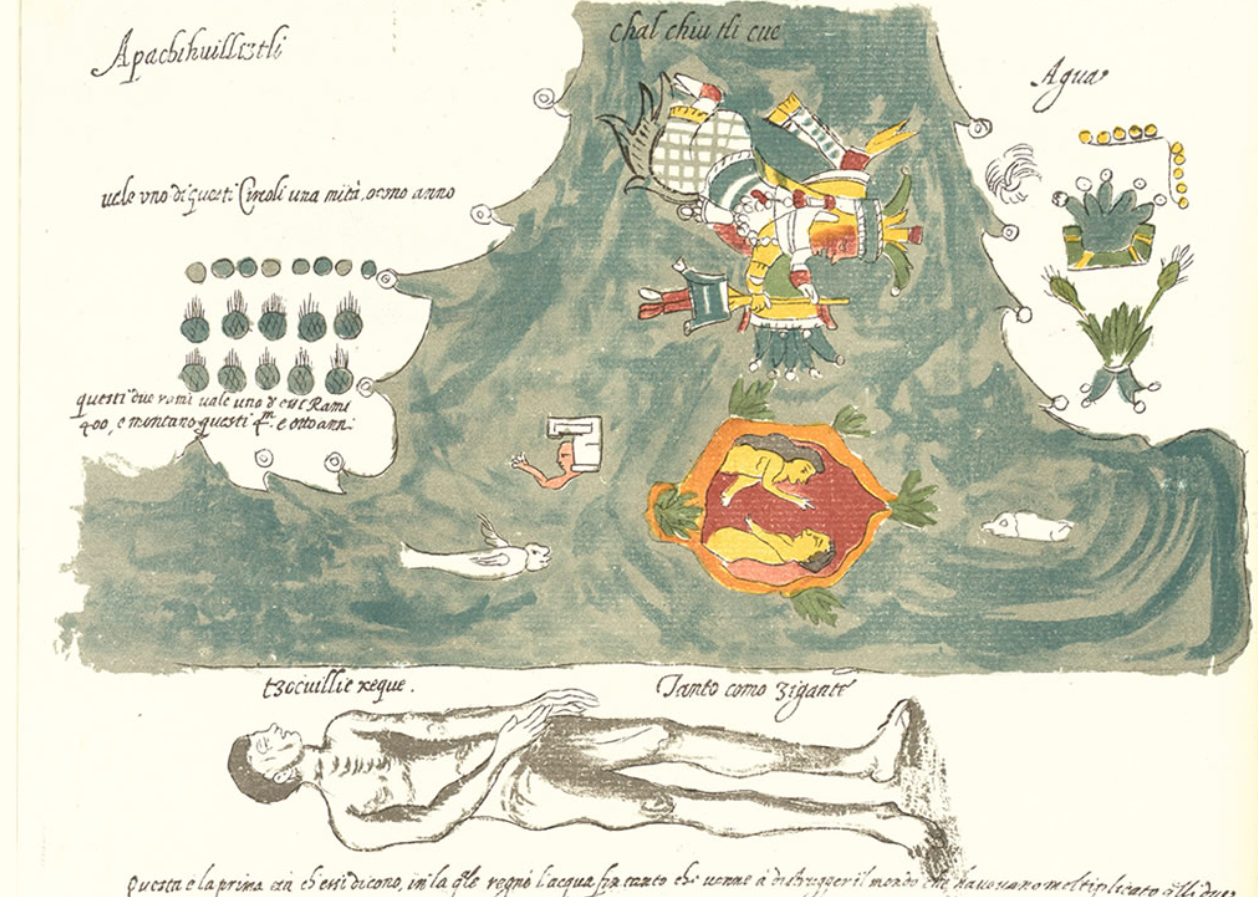

La obra, sin embargo, también dio lugar a hallazgos sorprendentes. Dice Chimalpahin que, en febrero de 1608, los macehuales “sacaron allá [muchos] huesos, algunos de los cuales pertenecían a los [pobladores] que antiguamente vivieron en esta tierra, a quienes nuestros antiguos abuelos y abuelas llamaban quinametin [o gigantes], que eran hombres muy grandes; algunos de estos huesos que sacaron en las excavaciones los llevaron a San Pablo, donde los vio el virrey.” ¿Quiénes son estos gigantes? ¿Quiénes son los quinametin?

En un artículo de Arqueología Mexicana y a propósito de los hallazgos de huesos de mamuts y otros grandes seres del Pleistoceno en el norte del Valle de México, tanto por las obras del Aeropuerto Felipe Ángeles como por la investigación arqueológica en general, Leonardo López Lujan hace un repaso panorámico de los registros y creencias a partir de estos hallazgos en los siglos XVI y XVII. Uno de los primeros testimonios para la mirada europea lo tenemos en la Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, en la que Bernal Díaz del Castillo narra un encuentro entre Hernán Cortés y los señores de Tlaxcala, Huehue Xicohténcatl y Maxixcatzin, en la que les preguntó sobre el origen de su pueblo. Ellos no solo le respondieron que en otro tiempo hubo gigantes en estas tierras, sino que le mostraron un enorme hueso como prueba de ello.

A lo largo del siglo XVI y principios del XVII, diferentes autores, indígenas y no indígenas, dan cuenta de algunos de estos mitos elaborados a partir de los huesos incontrovertiblemente enormes. En general, se habla de gigantes como seres primigenios. Otras fuentes como Fernando Alva Ixtlilxóchitl, el Códice Vaticano o Diego Muñoz Camargo incluso los asocian a la famosa leyenda de los cinco soles, en la que el mundo se ha destruido en cuatro ocasiones y recreado en cinco. Los gigantes habrían habitado en dos de estas eras: la del Sol de Tierra, en la que murieron devorados por jaguares y la del Sol de Agua, donde fueron ahogados.

Es notable la sensibilidad de Chimalpahin ante estas transformaciones del valle y su gente. Apenas un mes antes de esto registraba que “entonces aparecieron en la laguna de México los pelícanos, que antes no se veían por aquí”. Tan pronto llegaban estas aves extrañas, su nuevo hábitat también sería destruido. Habría que imaginar, también, la sorpresa de los macehuales que abrían el Gran Desagüe al encontrarse con los restos de los quinametin o quinametzin que, como dice el cronista chalca, eran recordados en las historias de sus abuelos y abuelas. En medio de las duras condiciones y muerte de esa obra mastodóntica y recordando la leyenda de los soles, habría que preguntarse si esos macehuales temerían también que ellos, los naturales, perecerían también todos y quedarían sus osamentas igualmente sepultadas bajo los montes, no aniquilados por los dioses, sino por el trabajo forzado para los amos españoles en aquella obra aparentemente interminable.