La erupción del Jorullo

La explosión del Jorullo en 1759 fue precedida por terremotos, profecías y un temor generalizado. La madrugada del día de San Miguel, el volcán nació con estrépito, fuego y cenizas que oscurecieron el cielo por días. Cientos huyeron guiados por un jesuita, mientras ardían casas y surgía una nueva montaña. Este es un testimonio de cómo se transformó el paisaje de un valle de la Tierra Caliente michoacana.

La erupción del Jorullo

Diario de Ajofrín, junio de 1764

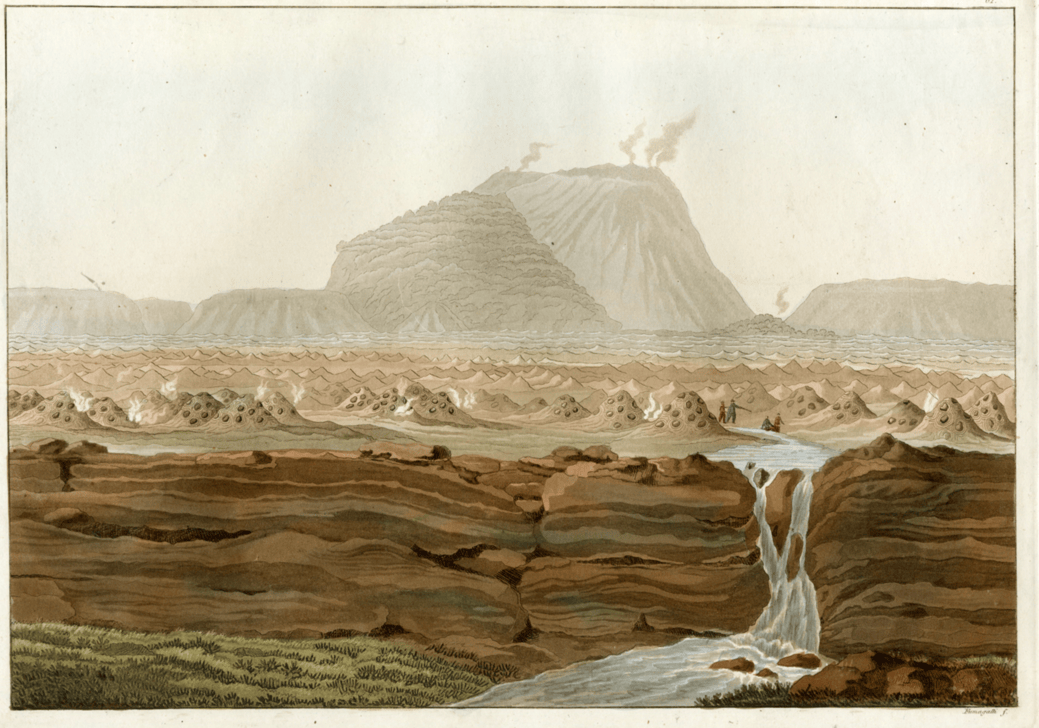

“Antes era un paraíso; ahora es un infierno. Antes había muchas sabandijas; ahora ninguna. Antes era tierra caliente; ahora, templada. Antes no había rocíos; ahora los hay abundantes. Antes, los pastos eran ásperos y fuertes; ahora, suaves y dulces. Donde antes había peñas, ahora no se ve ninguna; donde antes era llano, ahora es monstruoso.” A principios de junio de 1764, el fraile español, Francisco de Ajofrín, visitó el volcán de Jorullo en la Tierra Caliente michoacana, cuando éste llevaba casi cinco años en actividad; y así describió cómo se había trastornado todo su entorno.

Al tiempo de su expedición, el Jorullo o Xurullo mantenía erupciones diarias y, sobre todo, exhalaciones de cenizas. “Yo llegué al Almacén, distante una legua [casi 5 kms] del volcán, como a las cinco de la tarde, y se oscureció tanto, que fue necesario encender luz para rezar maitines” (se refiere a la oración de “vísperas” que se realizaba hacia las seis de la tarde). También señala: “todos los días (antes de ponerse el sol como dos horas) despide el volcán tales remolinos de ceniza y arena menuda, que oscurece el cielo y queda la tarde como una noche lóbrega y oscura, extendiéndose las cenizas a 4 leguas en circuito con un olor azufroso; pero luego que se pone el sol queda el volcán quieto y sereno”.

Fray Francisco de Ajofrín era un monje capuchino (una rama de la orden franciscana) que había viajado a la Nueva España con el fin de recorrerla y recabar fondos para la Congregación de Propaganda Fide, un esfuerzo franciscano para revitalizar y expandir las fronteras de la evangelización. En su caso, se trataba de atraer la atención y recursos de ricos y poderosos para la misión capuchina en el Tíbet. Su diario de viaje ofrece una mirada muy particular de su tiempo a la Nueva España, pues se asoma un espíritu naturalista, mezclado aún con el sentido religioso tanto de su pluma y encomienda como el de su tiempo.

Al Jorullo lo atrajo no otra cosa que “la curiosidad y de ver y examinar por mí mismo las maravillas del volcán”. Su vocación naturalista lo llevó, por ejemplo, a discutir la forma de clasificarlo: “dicen que este volcán es no solo de fuego, sino de aire y agua (y en términos físicos le llamaremos por ahora pirofilacio, aerofilacio e hidrofilacio)”. Tras su expedición, él concluyó que los dos primeros términos son ciertos para el Jorullo, pero que los ríos de aguas calientes, “sulfúreas, bituminosas, saladas y mixtas” que corrían desde el volcán, en realidad nacían fuera del cráter y tal vez eran originadas por la lluvia que cae sobre sus cenizas o bien por manantiales que se abrieron por los terremotos que ocasionó su explosión. También le interesaba a Ajofrín indagar sobre “la causa de haber reventado el volcán”. Él sospecha que se debió a una interrupción en la continua actividad del volcán de Colima poco antes de 1759, cuando apareció el Jorullo: “…dejó antes de arrojar fuego el de Colima (acaso por haberse cegado con algunas peñas sus conductos o respiraderos), y no teniendo por dónde desahogar sus materias ígneas y sulfúreas, andaban vagueando con estruendo para hallar la debida libertad”.

En su camino desde Pátzcuaro hasta el volcán, Ajofrín visitó los pueblos de una región minera y de arrieros, de extracción de cobre y estaño, así como de producción de utensilios de bronce. Describe brevemente el pueblo de Santa Clara del Cobre como “divertido, aunque de temperamento frío por la gran serranía” y donde “hay mucha gente española”. No viajó él solo al volcán, sino con un “guía perito en el terreno para no quedar sepultado en alguna de las muchas hoyas que se encuentran disimuladas con la misma ceniza”. Desafortunadamente, no nos brinda ninguna información adicional sobre este acompañante.

Desde Pátzcuaro y en su paso por los pueblos, el viajero pudo recabar las historias sobre la explosión inicial. El volcán nació en una hacienda con ese nombre, Xurullo, propiedad de un José Pimentel, donde “era copiosísima la cosecha de caña dulce para el azúcar, tenida por la mejor de toda la Provincia”. Por su prosperidad, “ya se había fundado un pueblo suficientemente numeroso para los trabajadores, administrador, etc., con una magnífica capilla para decir misa y casa de gran capacidad y conveniencia para el mismo dueño de la hacienda”. Esa comunidad, junto con otra asociada a la hacienda de La Presentación, así como el pueblo vecino de La Aguacana (hoy La Huacana), estaban ya sepultados “entre las cenizas y piedras que ha vomitado el volcán, no quedado ni aun rastro de lo que fue”. “Las minas del cobre que se miran como a 7 leguas de distancia también padecieron alguna ruina con los furiosos terremotos que precedieron a su abertura y formación”.

Cuenta Ajofrín que dos años antes de la explosión inicial, “bajo un corpulentísimo árbol de tamarindo” dos misioneros franciscanos que predicaban en la hacienda, lanzaron una profecía: “que en castigo de las culpas de aquellos habitadores se había de destruir todo el valle con fuego en un día de San Miguel [29 de septiembre]”. Incluso, dice el viajero, que “un sacerdote de la mayor circunspección y seriedad en Patzquaro” le refirió que “ocho o nueve meses antes de reventar el volcán oyó decir a una persona de especial virtud la expresión que sigue: Este año, en el día de San Miguel, se verán muchos trabajos en Xurullo”. El diarista no comenta cuáles serían los crímenes por los que la hacienda sería castigada, pero sí señala que además de esta profecía “corrían algunas patrañas ofensivas a la reputación y crédito de la hacienda, que no refiero por no manchar la pluma”.

Seis meses antes del día de San Miguel de 1759, en toda la región, incluyendo Santa Clara, Pátzcuaro e incluso Valladolid (Morelia), “se empezaron a sentir… espantosos ruidos subterráneos, terremotos frecuentes”. Un mes antes “fueron tan frecuentes los terremotos y tan furiosos los estruendos, que desampararon las minas del cobre cuantos las trabajaban”. “Era tanto el estrépito que se percibía en las concavidades y huecos de las minas, tan furiosos y violentos los huracanes que salían por sus bocas, que murieron algunos y se enfermaron otros antes de desampararlas, ya fuese del susto o ya del aire inficionado”. En Pátzcuaro las montañas cimbraban y se preparaba la evacuación. En cambio, en el Xurullo, su dueño envió a la hacienda al rector del colegio jesuita de Pátzcuaro, “para que contuviese con sus exhortaciones a aquella pobre gente y animase con su ejemplo”. Así se lo contó el propio jesuita, el padre Isidoro de Molina, a nuestro diarista.

La madrugada del 29 de septiembre estalló el volcán. “A las dos de la mañana despertó a todos, si es que alguno dormía, un formidable estallido… Registraron la campiña y vieron a un cuarto de legua [quizás un par de kilómetros] de distancia brotar fuego entre densísimas sombras de opacas cenizas y espeso humo.” Tocaron las campanas en el Xurullo y en la iglesia se congregó el pueblo. El padre Molina dio una misa y comunión, pero como el fuego iba creciendo “por instantes”, les ordenó salir “todos juntos con las caballerías y ajuares de la casa” hacia el vecino pueblo del Almacén que “por estar alto y retirado, le juzgaba seguro”. Así salieron, esa madrugada y rezando un rosario, “un número cerca de mil personas”, conducidos por el jesuita. Ya desde la cima en el Almacen, “vieron arder todas las casas” y, como la expulsión de lava, piedras y “globos de fuego” continuaba, tuvieron también que abandonar este sitio. Los habitantes de Xurullo observaron cómo “subían y bajaban encendidas peñas o montes como si fueran unos ligeros carbones, hasta que el ímpetu los inclinaba a algún lado, con que se iban formando, junto con la tierra y ceniza, una elevada montaña”. Había nacido el volcán que hoy podemos visitar en Michoacán.

El escenario que pinta Ajofrín es dantesco. Tremores y terremotos constantes. Las aves huyeron. Los cedros, robles y pinos: muertos. Se le abrieron tres bocas al volcán. “En Valladolid [Morelia] no se registró el sol en diez días; en Patzquaro duraron por más tiempo las tinieblas. Las cenizas llegaron a Querétaro y aún más allá.” “Y en todas partes no se oían sino rogativas públicas y gemidos al Cielo, pensando ser ya llegada aquella última hora.” La furia destructiva del Jorullo se extendió por seis meses, tras los cuales: “el valle ya no era valle, sino una elevadísima montaña que había formado el volcán… la llanura ya no era llanura, sino una monstruosa fragosidad de peñas”.

Cinco años después, el volcán seguía activo (su última erupción se registró en 1774). La zona estaba abandonada, apenas transitada por los arrieros, quienes de acuerdo con el fraile, debían pasar por un río que venía del volcán y al que llamaban “Paso del Salto, porque es preciso pasarle dando brincos y saltos por no quemarse con el ardor del agua”. Aunque algunos lo tomaban con filosofía: “cuando el volcán está quieto llegan los arrieros a estas peñas a encender sus cigarros y tomar lumbre”.

A medida que el volcán menguó su actividad, la región pudo renacer lentamente. Las historiadoras María Carmen Alonso Núñez y María Isabel Marín Tello, que han revisado la corta historiografía sobre este episodio y han investigado su impacto económico y social, encuentran que tan pronto como para 1762 ya habían vuelto algunos pocos habitantes a La Aguacana. Las haciendas del Xurullo y La Presentación, en cambio, apenas pudieron retomar algunas actividades hasta la década de 1770. Sin embargo, ellas señalan que no es sino hasta 1813 que La Huacana se pudo recuperar. La región tendría que esperar poco más de una centuria para volver a vivir algo similar con el volcán Paricutín en 1943.