La caída de Martín Garatuza

No es casual que la literatura picaresca floreciera en el siglo XVII. Los impostores fueron muy comunes entonces en todo el mundo hispánico. En México uno saltó a la fama: Martín Garatuza, quien se hizo pasar por sacerdote y fue procesado por la Inquisición. Su memoria lo llevó a la literatura de su tiempo, a la del siglo XIX y hasta la televisión del siglo XX.

La caída de Martín Garatuza

Diario de Gregorio Martín de Guijo, 30 de marzo de 1648

De acuerdo con el diario de Guijo, el lunes 30 de marzo de 1648 fue un muy largo día en la Casa Profesa de la ciudad de México, pues el Santo Oficio celebró ahí un auto de fe contra 28 personas: “a las siete de la mañana se comenzaron a leer las causas, y duraron hasta las seis de la tarde”. Una de ellas “fue Martín de Villavicencio, a quien unos llamaron Martín Droga, y otros Martín Lutero, que fue el famoso Garatuza, por haber dicho misas y confesado diferentes personas sin estar ordenado”. Esto y su condena sería lo último que sabríamos de este personaje, inmortalizado después en obras literarias de su tiempo, o mencionado en la obra Los empeños de una casa de sor Inés de la Cruz; o luego, en el siglo XIX en dos novelas de Vicente Riva Palacio, ¡e incluso una telenovela en la década de 1980!

Ese día de marzo de 1648, entre los sentenciados se encontraban, como él, otros embaucadores y personajes que intentaron llevar una doble vida. Dice Guijo: “uno fue Gaspar de los Reyes, fray Gaspar de Alfar, que llamaron abad de San Antón, por haber administrado los sacramentos y haber dicho mucha cantidad de misas sin tener órdenes algunos… Otro por haberse casado siendo religioso profeso y sacerdote... otro por dos veces casado”. Y, por los demás, estaban los habituales casos de herejía: “otro por sospechoso en la secta de Mahoma; una partera y curandera por sospechosa de pacto con el demonio y los demás por judaizantes”.

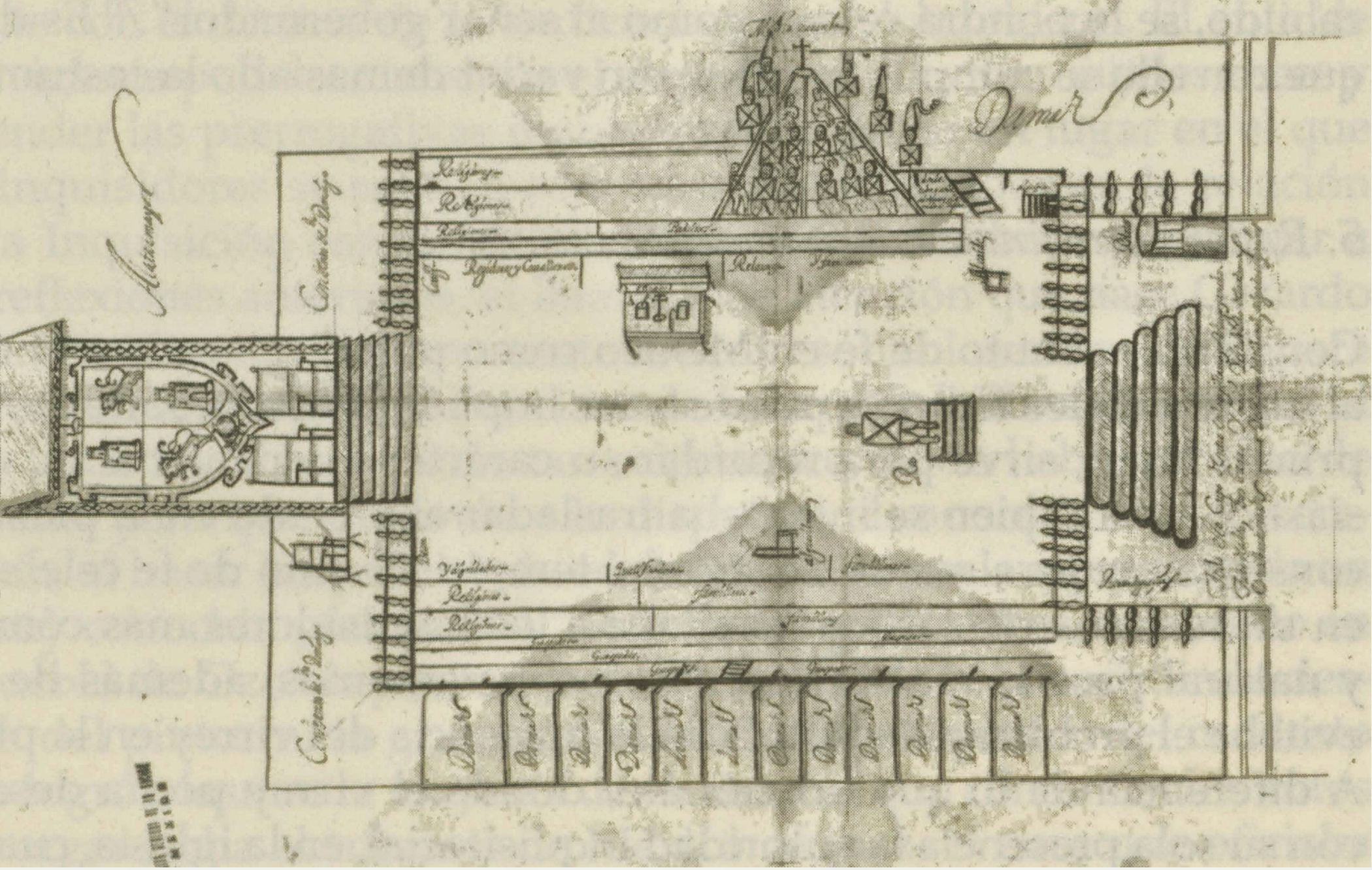

Un auto de fe era el nombre que recibía la ceremonia en la que la Inquisición daba lectura a sus acusaciones y fallos condenatorios, con diversas penas, contra una o más personas procesadas. Los autos de fe podían ser “generales”, cuando se celebraban en un espacio público como la Plaza Mayor o la plaza del Volador (donde hoy se encuentra la Suprema Corte de Justicia). Pero, de acuerdo con Gabriel Torres Puga, y a pesar de la noción común del auto de fe como un evento celebrado en la plaza pública, la gran mayoría de estos fueron más bien los llamados “particulares”, es decir, celebrados al interior de una iglesia. Y en el caso de la ciudad de México ésta fue casi siempre el templo de Santo Domingo. El auto de 1648, el de Martín Garatuza y las otras 27 personas, fue una excepción: acaso fue el único que se llevó a cabo en la iglesia de la Profesa.

En los cinco autos generales que se celebraron en toda la historia virreinal, siempre hubo “relajación”, es decir, personas que eran remitidas [“relajadas”] al gobierno civil para que fuera éste y no la Iglesia, quien emitiera su sentencia a la hoguera. En cambio, en los otros más de cien autos particulares, casi siempre al interior del templo de Santo Domingo, aunque también hubo casos de relajación, se aplicaban también otro tipo de penas. En todo caso, fueran generales o particulares, el auto de fe incluía siempre la construcción de tablados y otros elementos escenográficos que permitieran hacer todo un espectáculo a partir de estos eventos. El de 1648 fue grande en cuanto al número de personas procesadas y por la importancia de la Casa Profesa como el templo principal de los jesuitas, debe haber sido un espectáculo notable. Guijo nos dice que los castigos consistieron en azotes y envíos a galeras, esto es, al destierro y a remar la flota del rey.

En todo caso, Martín de Villavicencio es destacado en el diario de Guijo como famoso y por sus otros sobrenombres: Martín Droga y Martín Lutero. Con ambos casos se quería enfatizar el calibre del pícaro como un peligro y como un embaucador. “Garatuza”, su apodo más popular, significaba precisamente estafador o impostor. En el expediente del Santo Oficio (transcrito y analizado, entre otros, por Luis Alberto Martos López) que es la principal fuente para conocer sobre este personaje, se le menciona en exactamente esos mismos términos: Martín Droga y Martín Lutero. Es probable que Guijo, como clérigo, hubiera tenido acceso a la acusación formal de la Inquisición o incluso hubiera testificado la lectura de causas ese día en la Profesa.

Martín Garatuza, nacido hacia 1601, fue un criollo de Puebla de los Ángeles que inició sus estudios con la Compañía de Jesús en aquella ciudad. Sin embargo, no los terminó. Aun así, salió de su ciudad natal para presentarse como sacerdote en diferentes comunidades. En San Andrés Cholula conoció a un cura llamado Diego Martínez, a quien logró engañar y hacerse de su amistad. Tiempo después, Martínez, ahora en la ciudad de México, se encontró de nuevo con Martín que andaba de visita. Garatuza ofreció comprarle un caballo que le encargó un coronel para llevarlo a la ciudad de Puebla. Antes de efectuar la compra, Martín le solicitó un tiempo para probar el caballo y el sacerdote confió en él. Con ese arreglo y de acuerdo a su propio testimonio, Martínez dejó a Garatuza en su casa en la ciudad de México por un par de días, pues tenía algo que atender en la villa de Guadalupe. Cuando regresó, encontró que Martín había desaparecido no solo con el caballo, sino también con sus papeles que lo certificaban como sacerdote.

Así comenzó una larga peregrinación de Martín Garatuza por los pueblos que hay entre la ciudad de México y Oaxaca: llegaba, daba misa e incluso confesaba a los padres de las diferentes localidades. Según los testimonios de la Inquisición, Garatuza era astuto para evadir los pueblos donde sentía que podía ser descubierto. Sin embargo, tras la denuncia de Martínez, eventualmente fue aprehendido y encarcelado en Oaxaca en febrero de 1643, esperando que su caso fuera atendido por la Inquisición. Gracias a que se enfermó de cocoliztli, casi un par de años después, le fue autorizado salir de prisión por un tiempo determinado para curarse. Por supuesto: nunca volvió. Y esta vez se fue a Guadalajara y luego volvió por Michoacán y luego a lo que hoy es el estado de Morelos, en todos los casos haciéndose pasar por sacerdote. Finalmente, dos años después, en septiembre de 1647, Martín fue nuevamente aprehendido cerca de Cuernavaca y enviado a la cárcel de la Inquisición de la ciudad de México.

Si bien desde noviembre de 1647 ya estaba emitida la orden de sentencia contra Martín, ésta no se le leyó sino hasta el auto de fe del 30 de marzo y al día siguiente se ejecutó su castigo. Dice Guijo: “azotaron por las calles a los penitenciados en el auto del día antecedente. Al abad de San Antón, que fue condenado a galeras perpetuas, le dieron trescientes azotes; a Garatuza doscientos, y condenados en cinco años precisos de galeras.” Es decir, a remar los barcos del rey. El expediente de la Inquisición aclara que a Martín Garatuza se le envió a las galeras de Ternate, a una de las islas Molucas (hoy parte del archipiélago indonesio) que, en este tiempo, estaba bajo control de la Corona. No se ha encontrado ninguna noticia posterior sobre él.

Figuras como la de Martín Garatuza fueron comunes en el siglo XVII novohispano. Incluso el historiador Raffaele Moro, estudioso de éste y otros casos, se sorprende que fuera él y no otros con hazañas picarescas más escandalosas, incluyendo al mismo mencionado “abad de San Antón”, el que cobrara tanta fama. El proceso inquisitorial y que su sentencia fuera empleando su apodo, Garatuza, concluye Moro, le dio “una sobredosis de visibilidad”. En todo caso, la presencia de embusteros era un fenómeno típico de este tiempo. Por muy temibles que pudieran ser las instituciones encargadas de perseguirlos, éstas carecían de los recursos económicos y técnicos para el registro y control de la población con los que cuentan los Estados contemporáneos.

No es difícil imaginar que, en una sociedad jerárquica y corporativa, predominantemente iletrada, con comunicaciones lentas y sin los medios de certificación y autenticación con los que hoy contamos, fuera relativamente sencillo usurpar funciones para quien tuviera la capacidad de ser y parecer, es decir, de imitar sus formas de representación: saber llevar el rol y tener los atributos físicos que se esperan de la función usurpada. Lo demás es un juego de símbolos. Por esas mismas fechas, por ejemplo, apareció en México un irlandés, Guillén de Lampart, quien se hizo pasar por hijo del rey Felipe III. Tampoco sorprende y, por esas mismas razones, que los castigos contra los impostores, una vez que lograban aprehenderlos, fueran ejemplares.

Estos usurpadores también se insertaron como uno de los tópicos favoritos de la cultura popular de ese entonces. Si bien, por la religiosidad de la época y su importancia en el orden social, podía ser visto como de suma gravedad haber recibido un sacramento apócrifo por parte de un falso cura, como es el caso de lo que hacía Garatuza, su capacidad de burlar a las autoridades y salirse con la suya también los construía como personajes pícaros que, como hoy, despertaban una mezcla extraña de fascinación, admiración y repudio. No es casual que el género de la picaresca surgiera y floreciera en el mundo hispánico precisamente en este tiempo.