Corridas de toros… y de venados, conejos y perros

Las corridas de toros fueron un espectáculo presente en todo el período virreinal y en buena parte de los territorios. Involucraba a casi todos los segmentos de la sociedad y también se realizaban otras suertes y formatos distintos, algunos aún más crudos, que los que llegaron hasta nuestros días.

Corridas de toros… y de venados, conejos y perros

Diario de José Gómez, 21 de enero de 1788

A finales de enero de 1788 hubo una temporada de ocho corridas toros en la ciudad de México. Al parecer, o al menos de acuerdo el alabardero -es decir, a este miembro de la guardia del virrey- José Gómez, en su diario, fue bastante mala a excepción de un día. Incluso el entonces virrey Manuel Antonio de Flores apenas asistió un par de veces. El primer día, el muy notable arquitecto, Ignacio Castera, entonces encargado de la temporada, “inventó correr en ella venados y perros y echó también conejos chiquititos, que de nada sirvieron”. Y es que, nos cuenta, los toros de lidia que iban a ser empleados no eran muy buenos y, por tanto, había que compensar con más formas de ese sanguinario espectáculo. Para Gómez, esto fue “una diversión bien fea”.

¿Y cómo no iba a serlo? Gómez no lo describe a detalle, pero cuando habla de venados, conejos y perros, se refiere a que estos últimos, en jauría, debían cazar a los primeros que huían despavoridos y veloces por el ruedo. Incluso, cuando los perros eran muy bravos, hubo ocasiones en las que eran enfrentados directamente con el toro, para que lo mataran a mordidas. Esto parece haber ocurrido en la cuarta corrida de la temporada, el 24 de enero, en la que dice Gómez, “echaron tres perros con un toro”. Los canes pertenecían a veces a notables de la ciudad. En este caso: “de estos perros el mejor, llamado El León, que era del señor conde de Gálvez, fue muerto por el toro”. Se trataba del anterior virrey, Bernardo de Gálvez, quien había muerto en 1786 y del que el investigador Benjamín Flores Hernández dice que era particularmente aficionado a exhibir a sus perros. Tal vez El León era uno de sus canes que le habría sobrevivido para la corrida de 1788.

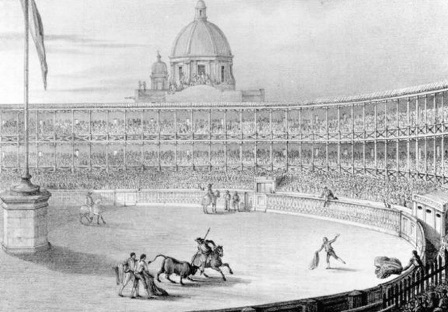

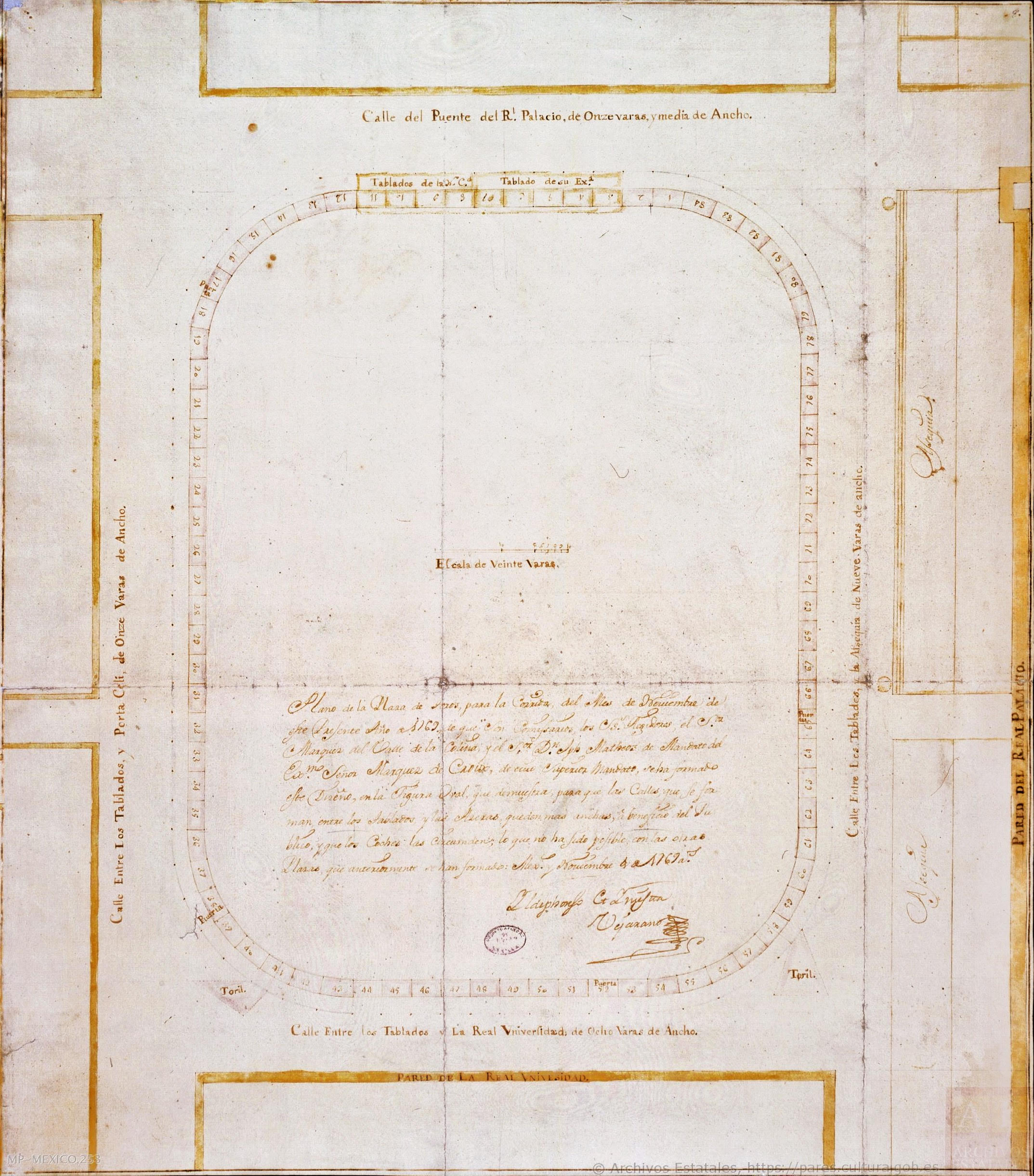

La afición por este espectáculo existió durante prácticamente todo el período virreinal y, como sabemos, también durante los siguientes dos siglos siguientes. Sin embargo, la llamada “fiesta brava” no tenía el mismo formato que en los tiempos contemporáneos, ni era homogénea. Fue precisamente hacia finales del siglo XVIII que comenzó a definirse tal como llegó hasta nuestros días. Antes no existía realmente una plaza permanente de toros, ni eran redondas, sino cuadradas o alargadas y eran improvisadas con tablados en diferentes espacios de las ciudades. En el caso de México podía ser en la plaza mayor, la del Volador (donde hoy se encuentra la Suprema Corte) o en las periferias como Chapultepec o en el Hornillo (al oriente, cerca de donde hoy está el mercado de la Merced), o algunos otros sitios más. También fue común hacerlo en alguna calle principal o hasta en interiores, como en el Real Palacio o ¡en el Coliseo –es decir, en el teatro! La temporada de 1788 que reseña Gómez, ocurrió aún en la plaza del Volador, pero ese mismo año, a propósito del ascenso de Carlos IV al trono, se construyó el primer coso fijo al sur de la ciudad, adosada al actual templo de San Pablo el Nuevo.

A diferencia de las peleas de gallos, que era una diversión general –pero no exclusivamente- más popular, el toreo era un espectáculo que involucraba a todos los sectores de la sociedad: el virrey solía hacer una entrada ceremonial a la plaza y ocupar el espacio que fuera construido como palco. Pero también las corporaciones, españoles e indígenas, acudían, de acuerdo a María Concepción Amerlinck, “con signos diferenciales y aderezaban sus tablados con sus armas y estandartes, de manera que el espectáculo estaba también en las tribunas”. Además, la celebración de corridas de toros, siguiendo cada lugar tradiciones propias, añadiendo o quitando suertes, juegos o fases del espectáculo, ocurría en prácticamente todas las ciudades del reino y en pueblos de indios también.

En lo que se refiere estrictamente al toreo, éste era principalmente a caballo, pero también a pie. Y fue esta última forma la que se fue imponiendo por las fechas en las que José Gómez escribe su diario. La presencia de perros en el ruedo, acompañando a los toreros, era frecuente, así como el entremés de correr liebres para atestiguar su cacería. En cambio, por la forma en la que lo describe el alabardero, parece que lo de soltar venados no era algo tan común pero tampoco extraño. Cuenta Gómez en su diario que, a propósito del espectáculo con venados del 21 de enero de 1788, se compuso una décima satírica:

El género de venados

Que en la plaza ha de correr,

Sin duda que debe ser,

El de los hombres casados.

Y muchos enamorados

Que a sus mujeres y damas

Las llevan a ver las tramas

Donde se enreda el venado,

Que quedará desollado

Sin dinero y con escamas.

Llama la atención el desagrado de Gómez con la temporada en general y con la “diversión bien fea” de la cacería de venados y liebres. Parece que en medio de la enorme crueldad que involucra este espectáculo, incluso para los gustos de la época había límites que no debían cruzarse. No sorprende así, que pocos años después, en 1815, José Joaquín Fernández de Lizardi escribiera una fábula de crítica al toreo como una diversión salvaje. O, por su parte, el virrey Félix Berenguer de Marquina (1800-1803) decía que “fiestas que, como la de toros, originan efectivamente irreparables daños y perjuicios en lo moral y político”, y buscó su prohibición al menos al interior de teatros durante su administración.

La molestia de Gómez con la temporada parece también encontrarse en el exagerado y mal logrado esmero de Castera porque fuera una buen espectáculo. En la tercera corrida, la tarde del 23 de enero, “don Ignacio Castera dio bofetadas y de palos a algunos de los toreros, cosa muy mal hecha y en público, que todos los tuvieron a mal”. Parece que, en efecto, fue una muy mala temporada.